|

Architettura

civile e militare

Secondo

le fonti archeologiche, le prime tracce di fortificazioni

militari e di architettura civile in Sicilia risalgono alla

fine dell'epoca arcaica, vale a dire alla fine del VI sec.

a.C. Poche sono le vestigia anteriori a quel periodo benchè

sia presumibile l'esistenza di costruzioni militari già

a partire dall'VIlI sec., con l'inizio delle lotte tra le

varie città e l'ascesa dei tiranni.

Fortezze

e fortificazioni - Durante la dominazione dei tiranni

la regione si arricchisce di edifici fortificati (fine del

VI sec. a.C.), costruiti con materiali che variano a seconda

delle ricchezze geologiche del suolo: sul versante orientale

dell'isola infatti, viene comunemente usata la lava, come

lo dimostrano i siti di Naxos e Lipari. Quando le pietre

risultano insufficienti, vengono sostituite da mattoni a

crudo con cui si erigono le mura, il cui isolamento dal

terreno è assicurato da una base costituita da sassi o da

un impasto di ciottoli ed argilla.

Sebbene la Sicilia non abbia riportato alla luce numerosi

resti archeologici, sussistono tuttavia alcune fortezze.

Costruite in punti strategici nei pressi delle città o nelle

immediate vicinanze, in luoghi difficilmehte raggiungibili,

queste strutture assicurano la difesa delle città, delle

strade e di altre vie d'accesso.

Tre grandi esempi architettonici testimoniano questo tipo

di costruzione difensiva. Il Castello Eurialo, fortino eretto

alla fine del V sec. a.C. e situato a nord-ovest di Siracusa,

domina la strada principale che dalla città porta all'interno

dell'isola. Nel IV e III sec. a.C., l'edificio viene ulteriormente

fortificato con l'aggiunta di bastioni avanzati e di fossati

e guarnito di cinque massicce torri. Ad est dell'isola l'antica

città di Erice, che nel V sec. a.C. subisce una forte influenza

greca, possiede ancora i suoi bastioni la cui base poligonale

appartiene a quell'epoca. Le fortificazioni greche di Capo

Soprano, che un tempo circondano l'intera collina di Gela,

costituiscono un tipico esempio di bastioni in pietra e

mattoni.

La

città e la sua urbanizzazione - Le piante di alcune

città siciliane, tutte strutturate in base al sistema ippodamiano,

riflettono nettamente l'influenza della civiltà greca. L'urbanista

Ippodamo di Mileto, filosofo e geometra greco del V sec.

a.C., è il promotore della pianta a scacchiera adottata

nelle città greche, fondate secondo un modello costituito

da due assi: il cardo (o stenopos in greco), orientato da

nord a sud, ed il decumano maggiore (plateia in greco),

orientato da est ad ovest. La rete viaria è poi completata

da altri cardi e decumani minori che formano una maglia

ortogonale.

All'interno di questa pianta sono inseriti degli edifici

ben precisi e varie aree:

- l'agorà rappresenta, come in tutte le città greche, la

piazza principale e il centro della vita pubblica: nel periodo

classico viene cinta da portici regolari,

- il pritaneo, ai margini dell'agorà, ospita l'insieme delle

attività civiche,

- Iekklesiasterion (riservato all'ekklesia, vale a dire

l'assemblea del popolo) è un edificio pubblico profano in

cui si svolgono le riunioni popolari. Quello di Agrigento

è oggi uno dei più famosi risalenti a quel periodo. All'esterno

della pianta urbana si estendono le costruzioni religiose

e i settori a loro riservati, destinati a proteggere simbolicamente

la città.

Architettura

sacra

L'architettura

sacra è rappresentata da due tipi di monumento: il tempio

e il teatro. Situati al di fuori delle città questi edifici

devono essere visibili da lontano, motivo per cui dominano

spesso uno splendido panorama. L'architettura

sacra è rappresentata da due tipi di monumento: il tempio

e il teatro. Situati al di fuori delle città questi edifici

devono essere visibili da lontano, motivo per cui dominano

spesso uno splendido panorama.

I

templi - A partire dall'VIlI sec. a.C. i coloni greci

importano in Sicilia i loro culti e i loro dei trasformando

l'isola in un luogo oggi considerato uno dei più straordinari

musei all'aperto di templi dorici, detti di "stile severo".

Il culto degli dei non necessita della costruzione di un

tempio, dato che quest'ultimo costituisce solo un'offerta

fatta da una o varie città e a volte da semplici privati.

Pianta

- Al centro dell'edificio si trova il naos (cella), camera

oblunga dedicata al dio. Davanti alla cella si trova il

pronaos (sorta di anticamera) mentre, nella parte posteriore,

l'opistodomos serve da camera del tesoro, completato a sua

volta (o sostituito, come nel tempio G di Selinunte) da

un adyton. Tutt'intorno si sviluppa un colonnato (peristilio).

Struttura

- Il tempio è composto da uno stilobate (basamento) su cui

poggiano le colonne, che a loro volta sostengono una trabeazione.

I lati più piccoli presentano un frontone triangolare che

permette di definire l'inclinazione del tetto a doppia falda,

ricoperto di tegole. Questa sovrapposizione di elementi

diventa rapidamente una regola di costruzione applicata

poi negli anni successivi.

Stile

- Lo stile dorico conosce il suo massimo splendore in Sicilia.

Nato nel Peloponneso, si diffonde nella Grecia continentale

e conseguentemente nei paesi colonizzati, tra cui la Sicilia,

dove esercita una forte influenza. La colonna dell'ordine

dorico, che unisce imponenza e sobrietà, possiede 20 scanalature

verticali (a partire dal V sec.) e viene innalzata senza

alcuna base, direttamente sullo stilobate. Il capitello

che la sormonta, privo di decorazioni scolpite, è formato

da un semplice cuscinetto rotondo (echino) sovrastato da

un abaco (elemento quadrato su cui poggia la trabeazione).

La trabeazione dorica è costituita da un architrave liscio,

coronato da un fregio in cui si alternano metope (pannelli

generalmente costituiti da bassorilievi scolpiti) e triglifi

(pannelli che presentano due profonde scanalature verticali

al centro e altre due più piccole ai lati).

Nel VI sec. a.C., quasi tutti i templi edificati in Sicilia

sono peripteri (vale a dire cinti da una fila di colonne)

ed esastili (la facciata comprende 6 colonne), sebbene alcuni

ne possedessero più di sei, come il tempio G di Selinunte.

Proporzioni

- Per la semplicità della sua struttura e la perfetta armonia

delle sue proporzioni, l'architettura del tempio è considerata

il prototipo della bellezza ideale. Le sue misure vengono

definite da un modulo convenzionale, calcolato in base alla

dimensione del raggio medio della colonna che influisce

maggiormente sulla struttura del monumento.

Gli architetti, constatata la tendenza dell'occhio umano

a deformare le linee degli edifici di grandi dimensioni,

pensano di arrecarvi alcune correzioni ottiche. Le trabeazioni,

la cui parte centrale sembra leggermente cedere verso il

basso, vengono rialzate in centro, acquisendo in tal modo

un'impercettibile forma arquata. Per creare un'impressione

di perfetto equilibrio, le colonne situate ai margini delle

facciate dei templi vengono inclinate verso l'interno, in

modo da evitare l'effetto contrario. Una terza correzione

viene infine apportata al fusto stesso delle colonne: nei

templi particolarmente grandi (come quelli della Concordia

ad Agrigento. di Selinunte o di Segesta) colonne perfettamente

rastremate sembrano restringersi nella parte alta, motivo

per il quale si provvede a compensare quest'illusione ottica

con un rigonfiamento (entasi) appena percettibile (e solo

a distanza ravvicinata) a circa 2/3 dell'altezza del fusto.

Decorazione

- Le sculture figurative, il cui ruolo è spesso didattico,

compaiono sugli elementi più visibili e su quelli privi

di funzione architettonica: timpano dei frontoni, metope

dell'architrave e bordo dei tetti.

I templi vengono dipinti con sfondi dei bassorilievi generalmente

rossi e parti salienti azzurre in modo da far risaltare

il candore delle sculture in marmo o in pietra. Una tonalità

"bronzo dorato" permetteva di valorizzare alcuni elementi

decorativi, quali scudi ed acroteri (motivi decorativi posti

alle estremitò o in cima al frontone). Al di sopra delle

cornici laterali (alle estremità del tetto) alcune decorazioni

scolpite, chiamate antefisse, fungono da doccioni.

I

teatri - Nei pressi della maggior parte dei santuari

greci sorgeva un teatro dove si svolgono le feste dionisiache

(in onore di Dioniso, dio del vino), i cui inni, detti anche

"ditirambi", diedero vita alla tragedia greca. I

teatri - Nei pressi della maggior parte dei santuari

greci sorgeva un teatro dove si svolgono le feste dionisiache

(in onore di Dioniso, dio del vino), i cui inni, detti anche

"ditirambi", diedero vita alla tragedia greca.

Costruito prima in legno, poi in pietra, a partire dal IV

sec. a.C., l'edificio comprende:

- il koion o cavea, serie di gradini disposti a semicerchio

la cui prima fila è riservata ai preti e ai notabili: vi

si accede nella parte bassa attraverso entrate laterali

(parodos), nella parte centrale per una galleria (diazoma)

e in quella alta per un passaggio parallelo al diazoma;

- l'orchestra, area circolare ove, intorno all'altare di

Dionysos, prendono posto il coro e gli attori, i cui volti

sono nascosti da maschere corrispondenti al loro ruolo;

- un proscenio (proskénion) sullo sfondo, sorta di portico

che serviva da scenario, ed una scena (skéné), costruzione

dalla triplice funzione di scenario, quinte e magazzino.

Durante l'epoca ellenistica questa skéné diviene un luogo

principalmente riservato agli attori. Il muro di scena migliora

l'acustica del teatro.

Dato che questi edifici sono generalmente immersi in uno

splendido paesaggio, sul fianco di una collina o di una

montagna, lo sfondo naturale (particolarmente spettacolare

a Taormina e a Segesta) serve da scenario alle rappresentazioni.

La scena, quasi sempre sopraelevata, domina l'orchestra

circolare, ove vengono anche effettuati alcuni sacrifici.

Attori

e spettacoli teatrali Attori

e spettacoli teatrali

Le rappresentazioni teatrali nell'antichità avevano luogo

in occasioni di feste pubbliche. Non erano quindi un evento

ricorrente o quotidiano come adesso, ma costituivano, invece,

uno dei momenti salienti di feste cittadine ed avevano,

nella maggior parte dei casi, una lunga durata (potevano

essere tre o quattro giorni di rappresentazione). Lo spettacolo

aveva luogo di giorno ed era a cielo aperto. Gli attori,

solo uomini che sostenevano anche i ruoli femminili, erano

dotati di alte calzature "i coturni" e acconciature per

essere ben visibili e di statura imponente (l'altezza era

anche indice dell'importanza sociale di un personaggio)

e indossavano maschere che permettevano di amplificare la

voce  e

di incarnare differenti personaggi (gli attori erano pochi

e sostenevano più ruoli). Esse però impedivano di sottolineare

l'azione con la mimica facciale. Proprio per questo motivo,

molto importanti erano i gesti. L'abito di scena era molto

colorato e sembra che le tinte avessero un carattere simbolico.

Così, ad esempio, il nero indicava lutto e sventura. All'identificazione

di un personaggio (età, stato sociale, stato d'animo, provenienza)

contribuivano anche la maschera e alcuni attributi a lui

comunenemente associati: la corona per ire, il bastone per

i vecchi, i copricapi per gente straniera. Oltre agli attori,

sulla scena trovava posto il coro, la cui funzione primaria

era quella di commentare gli eventi narrati. e

di incarnare differenti personaggi (gli attori erano pochi

e sostenevano più ruoli). Esse però impedivano di sottolineare

l'azione con la mimica facciale. Proprio per questo motivo,

molto importanti erano i gesti. L'abito di scena era molto

colorato e sembra che le tinte avessero un carattere simbolico.

Così, ad esempio, il nero indicava lutto e sventura. All'identificazione

di un personaggio (età, stato sociale, stato d'animo, provenienza)

contribuivano anche la maschera e alcuni attributi a lui

comunenemente associati: la corona per ire, il bastone per

i vecchi, i copricapi per gente straniera. Oltre agli attori,

sulla scena trovava posto il coro, la cui funzione primaria

era quella di commentare gli eventi narrati.

Per sottolineare la particolare drammaticità dell'azione,

o l'entrata in scena di un personaggio importante, venivano

utilizzati dei veri e propri macchinari scenici. Tra i più

noti vi sono la macchina per produrre i fulmini, un pannello

nero su cui era riprodotta, in oro zecchino, una saetta

che, mostrata all'improvviso, riluceva al sole (non si deve

dimenticare che, come già accennato prima, gli spettacoli

erano diurni), o la macchina del tuoni, in cui il rombo

era ottenuto facendo rotolare grosse pietre in un recipiente

in ottone o il Mechané, congegno tramite il quale era possibile

far apparire improvvisamente sulla scena un dio che risolvesse

la situazione. In effetti era probabilmente un gancio collegato

ad una carrucola che permetteva di far apparire, dall'alto

la divinità. L'espressione, ancora oggi utilizzata, Deus

ex Machina (usata per indicare un'improvvisa ed inaspettata

soluzione. "piombata dall'alto") deriva proprio da qui.

La

scultura

Secondo

alcuni autori greci, quali Diodoro Siculo (storico del I

sec. a.C.) e Pausania viaggiatore greco del II sec. d.C.),

la Sicilia diviene un focolaio artistico a sè stante ancor

prima di essere colonizzata. E' in ogni caso difficile individuare

uno stile siciliano prima dell'insediamento greco (VIII

sec. a.C.), a causa dei numerosi scambi artistici avvenuti

tra Sicilia e Grecia, in particolare nella parte meridionale

dell'isola in quel tempo occupata dai Sicani. Durante la

colonizzazione, la produzione artistica subisce naturalmente

l'influenza di quella greca, provocando la graduale scomparsa

dello stile puramente siciliano.

L'isola conosce quindi i tre periodi cronologici che definiscono

le correnti artistiche greche (arcaico, classico ed ellenistico).

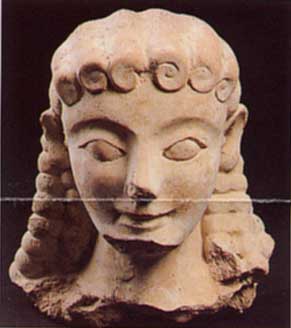

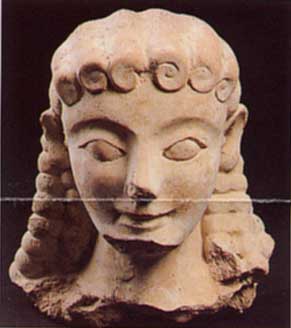

Epoca

arcaica (VIII-V sec. a.C.) - Questo periodo coincide

con la produzione delle prime statue ieratiche di grandi

dimensioni, che dà vita, nel VI sec. a.C., ai due celebri

modelli noti come kouros, figura di un giovane nudo, e koré,

raffigurazione di una giovane donna avvolta in una tunica. Epoca

arcaica (VIII-V sec. a.C.) - Questo periodo coincide

con la produzione delle prime statue ieratiche di grandi

dimensioni, che dà vita, nel VI sec. a.C., ai due celebri

modelli noti come kouros, figura di un giovane nudo, e koré,

raffigurazione di una giovane donna avvolta in una tunica.

La statua dell'Efebo di Agrigento, che costituisce un'ottima

illustrazione dello stile arcaico tardivo, dimostra una

certa ricerca estetica, sebbene l'equilibrio del corpo sia

ancora da perfezionare (la gamba destra sembra estremamente

rigida mentre le braccia tese risultano troppo lontane dai

fianchi).

Tra le decorazioni scolpite che ornano i templi, due esempi

rappresentano lo stile arcaico rinvenuto in Sicilia: la

policroma Gorgone alata, che decora il frontone dell'Athenaion

a Siracusa e le metope di Selinunte, conservate al Museo

Archeologico di Palermo. Grazie alla scoperta di sei metope

ritrovate nel muro fortificato dell'acropoli di Selinunte

e risalenti al 575 a.C., si presume che in questa città,

l'unica della regione ad aver riportato alla luce questo

tipo di decorazione, esistesse una scuola di scultura locale.

Alcune metope evocano degli dei venerati a Selinunte, come

la triade apollinea (Apollo, Artemide e la loro madre Latona)

o Demetra e Persefone. Le metope del tempio C (la Quadriga

di Apollo. Perseo e la Gorgone e Eracle ed i Cercopi), scolpite

nel calcare locale, sono ravvivate dai colori presenti su

alcuni dettagli delle loro vesti e dei loro corpi. Risalenti

presumibilmente alla metà del VI sec. a.C., queste opere

dimostrano una perfetta maestria nell'arte della composizione.

Le metope del tempio E (Hera e Zeus, Eracle che lotta con

un'Amazzone) costituiscono veri e propri capolavori, spesso

paragonati alla decorazione del Tempio di Zeus ad Olimpia.

Epoca

classica (V-III sec. a.C.) - Quest'epoca, caratterizzata

da una maggiore morbidezza nell'arte statuaria, si libera

dell'antico aspetto rigido e severo.

L'Efebo di Mozia, in marmo bianco, riportato alla luce senza

braccia nè piedi e è oggi conservato sul luogo del ritrovamento

nel Museo Giuseppe Whithaker, testimonia tale evoluzione:

questo giovane, alto 1.81 m, le cui morbide forme rivelano

il tipico stile del V sec., indossa una lunga tunica di

soffice e avvolgente lino che evidenzia il suo muscoloso

corpo d'atleta. Sembra che questo marmo, unico in Sicilia,

sia stato importato allo stato grezzo dall'Anatolia e poi

lavorato sul posto. L'identificazione di quest'efebo ha

sollevato numerose ipotesi ma gli studiosi non sono ancora

giunti ad una conclusione definitiva.

Gli atlanti (o telamoni) del Tempio di Zeus Olimpio Agrigento,

un tempo addossati ai muri che si ergono tra le colonne,

appaiono estremamente imponenti per via delle loro dimensioni.

Il Museo Archeologico Regionale di Agrigento ne conserva

attualmente un solo esempio (alto 7,75 m).

Alcuni motivi decorativi dei templi, come le antefisse a

forma di testa di leone (Museo Archeologico di Palermo),

confermano la maggiore abilità acquisita dagli artisti durante

il periodo classico.

Epoca

ellenistica (III-I sec. a.C.) - In questi secoli, l'arte

scultorea inizia a tendere verso l'espressionimo e l'orientalismo

e conferisce alle divinità scolpite un aspetto più spoglio

(ad esempio Afrodite, dea della bellezza e dell'amore, indossa

una tunica plissettata e fluida che, lascia scoperta una

parte del suo corpo) e dei tratti più umani. Questo periodo

esprime, con un realismo a volte esasperato, non solo emozioni

ma anche vari movimenti quali la forza e la danza.

La scoperta dell'ariete bronzeo a Castello Maniace, dimostra

che Siracusa è la città in cui l'influenza dei canoni greci

dell'epoca ellenistica si fa maggiormente sentire. In origine

questo capolavoro risalente al III sec. a.C., faceva parte

di una coppia che orna il palazzo dei tiranni della città

(eretto sull'antica isola di Ortigia). Il prezioso animale,

mai eguagliato nella precisione dei tratti e nell'esecuzione,

costituisce oggi uno dei pezzi più pregiati del Museo Archeologico

di Palermo.

Le maschere teatrali in terracotta del Museo Archeologico

di Lipari (più di 250 modelli) risultano di notevole interesse

per le varie emozioni che esprimono, tutte influenzate dalla

tragedia greca che si diffonde in Sicilia nel III sec. a.C.

Pittura

e ceramica

La

pittura è considerata dai Greci l'espressione artistica

più nobile ed eloquente, definita dal poeta greco Simonide

(V sec. a.C.) "poesia muta". Le testimonianze di quest'arte

sono purtroppo rare, data l'estrema sensibilità dei pigmenti

delle tinture, poco resistenti al tempo. Gli unici esempi

di arte grafica greca provengono quindi dai vasi.

Le

forme - I pithos vengono utilizzati per la conservazione

delle granaglie, mentre la doppia funzione delle anfore

è quella di conservare e trasportare olio e vino. Le pelike,

i crateri e le idrie servono rispettivamente da giare per

l'olio, per il vino e per l'acqua. Sono inoltre molto comuni

le oinochoe, brocche per contenere l'acqua o il vino versato

in seguito nei cantari, le kylix (coppe da cui si beve)

ed i rhython, recipienti a forma di corno o di testa di

animale. I lekythos sono invece vasi funerari.

Gli

stili - I vasi a figure nere su sfondo rosso o giallo

risalgono all'epoca arcaica e all'inizio dell'epoca classica.

I dettagli delle figure vengono ottenuti incidendo semplicemente

la vernice nera con una punta d'acciaio. Le scene più ricorrenti

sono generalmente legate alla mitologia e alla vita quotidiana,

benchè presentino a volte solo figure astratte (motivi decorativi

dei vasi più antichi).

I vasi a figure rosse appaiono in Italia meridionale verso

la fine del V sec. a.C., in anticipo rispetto alla Grecia

dove questo stile si diffonde solo nel 480 a.C. La vernice

nera, impiegata negli altri vasi per disegnare le figure,

serve ormai unicamente da sfondo alle decorazioni che mantengono

invece il colore rosso dell'argilla. Quest'inversione, che

concede una maggiore libertà di movimento, costituisce una

scoperta rivoluzionaria per gli artisti, i cui disegni acquisiscono

tratti più morbidi di quelli incisi con una punta. I temi

raffigurati non subiscono invece notevoli variazioni. Tra

gli esempi più belli di vasi attici d'importazione, figurano

i magnifici crateri a volute di Agrigento (V sec. a.C.).

|

L'architettura

sacra è rappresentata da due tipi di monumento: il tempio

e il teatro. Situati al di fuori delle città questi edifici

devono essere visibili da lontano, motivo per cui dominano

spesso uno splendido panorama.

L'architettura

sacra è rappresentata da due tipi di monumento: il tempio

e il teatro. Situati al di fuori delle città questi edifici

devono essere visibili da lontano, motivo per cui dominano

spesso uno splendido panorama.  I

teatri - Nei pressi della maggior parte dei santuari

greci sorgeva un teatro dove si svolgono le feste dionisiache

(in onore di Dioniso, dio del vino), i cui inni, detti anche

"ditirambi", diedero vita alla tragedia greca.

I

teatri - Nei pressi della maggior parte dei santuari

greci sorgeva un teatro dove si svolgono le feste dionisiache

(in onore di Dioniso, dio del vino), i cui inni, detti anche

"ditirambi", diedero vita alla tragedia greca.  Attori

e spettacoli teatrali

Attori

e spettacoli teatrali  e

di incarnare differenti personaggi (gli attori erano pochi

e sostenevano più ruoli). Esse però impedivano di sottolineare

l'azione con la mimica facciale. Proprio per questo motivo,

molto importanti erano i gesti. L'abito di scena era molto

colorato e sembra che le tinte avessero un carattere simbolico.

Così, ad esempio, il nero indicava lutto e sventura. All'identificazione

di un personaggio (età, stato sociale, stato d'animo, provenienza)

contribuivano anche la maschera e alcuni attributi a lui

comunenemente associati: la corona per ire, il bastone per

i vecchi, i copricapi per gente straniera. Oltre agli attori,

sulla scena trovava posto il coro, la cui funzione primaria

era quella di commentare gli eventi narrati.

e

di incarnare differenti personaggi (gli attori erano pochi

e sostenevano più ruoli). Esse però impedivano di sottolineare

l'azione con la mimica facciale. Proprio per questo motivo,

molto importanti erano i gesti. L'abito di scena era molto

colorato e sembra che le tinte avessero un carattere simbolico.

Così, ad esempio, il nero indicava lutto e sventura. All'identificazione

di un personaggio (età, stato sociale, stato d'animo, provenienza)

contribuivano anche la maschera e alcuni attributi a lui

comunenemente associati: la corona per ire, il bastone per

i vecchi, i copricapi per gente straniera. Oltre agli attori,

sulla scena trovava posto il coro, la cui funzione primaria

era quella di commentare gli eventi narrati.  Epoca

arcaica (VIII-V sec. a.C.) - Questo periodo coincide

con la produzione delle prime statue ieratiche di grandi

dimensioni, che dà vita, nel VI sec. a.C., ai due celebri

modelli noti come kouros, figura di un giovane nudo, e koré,

raffigurazione di una giovane donna avvolta in una tunica.

Epoca

arcaica (VIII-V sec. a.C.) - Questo periodo coincide

con la produzione delle prime statue ieratiche di grandi

dimensioni, che dà vita, nel VI sec. a.C., ai due celebri

modelli noti come kouros, figura di un giovane nudo, e koré,

raffigurazione di una giovane donna avvolta in una tunica.